僕がこの本を知ったのは宮崎駿監督の映画からであった。

映画の方は見る機会に恵まれず見てないのだが本書は読んだ。最初はタイトルからして自己啓発本のような形式かな?と、思ってましたが・・・物語形式で進んでいき大変読みごたえがありました。

僕は、この名書を読んで「充実した人生とは?」と、いう事について考えさせられました。

この物語の主人公は日々の些細な出来事から深く考え、様々な事を想い生きています。そこから、人生について大切な物を学び、大人になっていく過程が描かれる名書。

「僕たちはどう生きるか?」

最高な人生を送る為、充実した人生を送るヒントが散りばめられている名書を物語のネタバレほぼなしで解説していきます!

今回は「君たちはどう生きるか」の物語を書かないようにして、どんなことを学べるか?に、フォーカスした記事を書きました。

今日も僕と一緒に学んで生きましょう!

- この記事を書いた腰痛持ちの筆者 テツロー

- 30代半ばで自堕落な自分と決別し、

最高な人生を送る為に日々前進する男

起業準備中

全ての人生を変えたい人達の道しるべとなれる男を目指す

自称 最高な人生ガイダー

(現役の清掃員)

目次

君たちはどう生きるか:名作が教える、生きる意味

1:名作の背景と吉野源三郎について

本書の誕生:1937年という時代背景

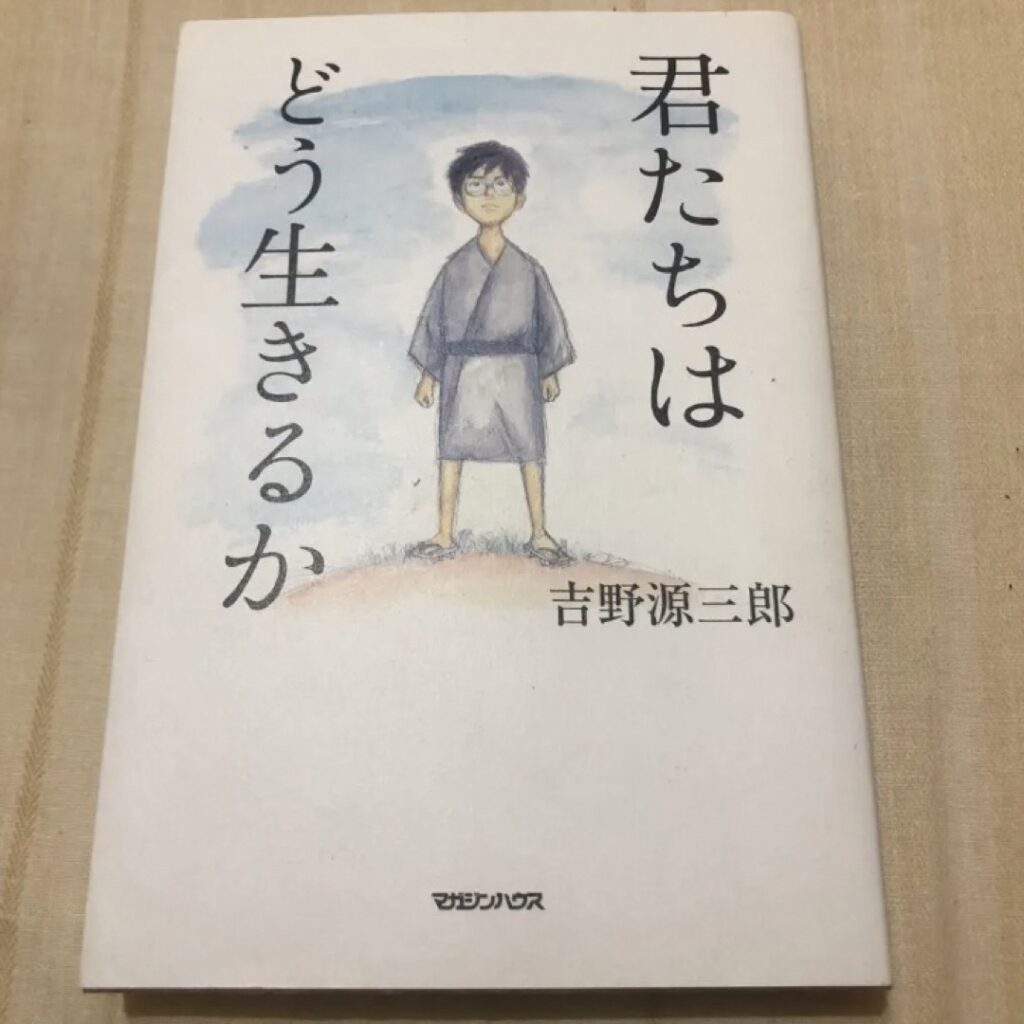

『君たちはどう生きるか』は1937年、戦時中の日本で誕生しました。この時期は軍国主義が勢いを増し、自由な言論や思想が制限されていた時代です。当時、社会全体が戦争へと向かう厳しい現実の中で、若者に「どのように生きるべきか」を問うこの書籍は、異彩を放つ存在でした。特に、個人の主体性や倫理観の重要性を説いた内容は時代の流れに反し、希望を込めて執筆されたと考えられます。

戦時中に書いた・・・信じられないよね。

言語統制等があった時代に産まれた名書と考えると感慨深いよね

著者・吉野源三郎の経歴と思想

著者の吉野源三郎は、1899年に東京で生まれました。東京帝国大学文学部哲学科を卒業後、編集者や評論家として多岐にわたる分野で活躍しました。彼は哲学や教育への造詣を深めながらも、人間という存在や社会の在り方に対する深い関心を持ち、常に若者を対象に思想を伝えることを重視しました。吉野は軍国主義が広がる中、自由な思想と人間性の尊重を訴え続け、本書の中にもその価値観が反映されています。

僕のひいおじいちゃん世代なのかな

刊行と反響:長きにわたる影響力の秘密

『君たちはどう生きるか』の初版は岩波文庫より1937年に刊行されました。当初から多くの読者に支持されましたが、戦後の教育の再構築が進む中で、その哲学的なメッセージが再評価されるようになりました。本書が特に長きにわたり愛される理由は、その内容の普遍性にあります。コペル君を通じた日常的な経験やおじさんとの対話が、人間としての成長や倫理観の重要性をわかりやすく伝えているためです。さらに、時代の変化に応じて漫画版や映画版が制作され、現代の若者にも親しみやすい形で受け継がれています。これらの取り組みは本書の影響力をさらに広げる要因となりました。

名作はいくつになっても人の心を動かすよね!

「君たちはどう生きるか」:主人公コペル君がたどる成長の物語

コペル君のモデルとその背景

『君たちはどう生きるか』の主人公であるコペル君の本名は本田潤一。作品の中では、中学生としての視点で日常生活に面する問題を描きます。この「コペル君」という愛称は、近代天文学を進展させたニコラウス・コペルニクスに由来しています。世界の見方をガラリと変えたコペルニクスのように、主人公も自己中心的な考えから脱却し、広い視野で物事を見つめるよう成長していく姿を表しています。

コペル君の物語は、著者である吉野源三郎自身の若い頃の体験や哲学的な思考が反映されたものと言われています。また、戦前の教育思想が反映された時代にあって、少年時代に考えるべき価値観や生きる姿勢の重要性を投影したキャラクターでもあります。

コペル君の成長起伝でもあるよね!

学校や家庭での経験が教えること

作品内では、コペル君が通う学校や家庭での経験が大きなテーマとして描かれています。学校では、友人たちとの関わりやいじめの問題に直面し、仲間への裏切りが引き起こす罪悪感や苦悩を経験します。そして、その失敗を通じて、人間関係や他者への責任について学んでいきます。

家庭においても、コペル君は社会や人間について考えるきっかけを得ます。叔父さんとの対話を通じて、親子や兄弟といった直接的な関係のみならず、生きる意味について深く掘り下げて考える時間が与えられるのです。読者がこの部分を読み進める中で、それぞれの場面が持つメッセージに自然と引き込まれ、共感をもって捉えることができるように構成されています。

生きるってことについて考えさせられるよ!

叔父さんとの対話:豊かな人生観を学ぶ

コペル君の成長の過程において、欠かせないのが叔父さんとの対話です。叔父さんは彼にとって精神的な支柱とも言える存在であり、著者が作品を通じて読者に伝えたい哲学や価値観が、叔父さんの言葉を通じて語られます。

叔父さんが伝える教訓の中には、日々の何気ない出来事から得られる人生の意味や、人間同士が互いに支え合うことの尊さが含まれています。たとえば、学校での友人関係のトラブルに悩むコペル君に対し、叔父さんは「本当に立派な人間とは何か」という問いかけをします。この問いによって、彼は自己中心的な考えから脱し、他者の存在や社会とのつながりを意識するようになります。

こうした叔父さんとの哲学的な対話が『君たちはどう生きるか』の核心部分であり、読者にとっても主人公と共に自己を省みる貴重な時間となるのです。この対話を通じて、コペル君が「生きる意味」について徐々に自分なりの答えを見つけ出していく姿は、現代の読者にも「君たちはどう生きるか本要約」という形で深く心に響くテーマとなっています。

豊かな人生について問いかけくるよ!

「君たちはどう生きるか」本書が問いかける「生きる意味」

立派な人間とは何か?本書の核心テーマ

『君たちはどう生きるか』の中で一貫して描かれている核心テーマは、「立派な人間とは何か」という問いです。本書では、コペル君こと本田潤一が日常生活の中で経験する様々な出来事を通じて、自らの内省を深めていきます。物語が進む中でコペル君は、学校で出会う葛藤や家庭での出来事を通じて、自分だけの利益を求めるのではなく、人として何が正しい行いなのかを模索します。この成長の過程が、本書を通じて著者吉野源三郎が読者に伝えたかった「立派さ」の本質を示しています。

立派な人間とは、自分自身と向き合い、他者への配慮を怠らず、社会とともに成長し続ける存在だと、この物語は教えてくれます。「君たちはどう生きるか本要約」として伝えるべき最も重要なメッセージは、どのような状況でも自分の行動を問い直し、他者や社会に貢献する心を育むという考え方に集約されています。

どんな状況でも自分に恥じない行動をしよう!

他者との共存と責任を考える

『君たちはどう生きるか』では、他者とどのように関わっていくかという課題が重要なテーマとして描かれています。コペル君は、友人たちとの交流やいじめに関する出来事を通して、他者を理解することの難しさに直面します。登場人物の山口君のようないじめっ子の存在や、浦川君に対する対応を通して、コペル君は「見て見ぬふり」をするのではなく、自ら行動を起こすことの大切さを知ります。

また、コペル君の叔父さんが彼に語る言葉には、他者との共存には個々の責任が伴うことが示されています。世の中に存在する問題に無関心でいるのではなく、それにどう関わり、どのように行動を起こすべきかを考えさせられるのです。現代においても、他者への共感や責任感が求められる場面は多くあり、この考え方は世代を超えて受け継がれるべき価値観だといえるでしょう。

他者との繋がりが人生を豊かにするよ!

小さな出来事が導く人生の教訓

コペル君の成長は、日々繰り返される小さな出来事の中に宿る教訓を通じて描かれています。彼が学校で感じる理不尽さや家庭で学ぶ親子の絆、それらの些細な機会が、実は人生の大切な教えを含んでいることに気づきます。例えば、家庭でのおじさんとの対話では、特別な事件ではない些細な日常のエピソードが、大きな人生観を形成する要因となります。

この小さな出来事への気づきは、人々が日々をどのように過ごせばより良い生活ができるか、という視点を提供してくれます。吉野源三郎が描いた『君たちはどう生きるか』が、いまだに多くの読者に感銘を与えている理由は、このような身近な視点での教訓が、誰の人生にも通じるものだからです。「君たちはどう生きるか本要約」として伝えられる小さな出来事の意義は、私たちがより豊かな人生を築くための手がかりとなります。

現代における『君たちはどう生きるか』の意義

現代の若者にとっての意味とは?

『君たちはどう生きるか』は、現代の若者にとっても重要な考え方を提供しています。SNSやデジタル技術の進化により、情報量が増えた一方で、他人との比較や生き方に対する不安を感じる若者が増えています。本書は、主人公コペル君が日常生活のささやかな出来事を通じて人間としての成長を遂げる姿を描きながら、「真に立派な人間とは何か?」というテーマを提起します。このテーマは、自己中心的な価値観に揺れがちな現代の若者にとって深い示唆を与えるものです。

今の若者にこそ読んで欲しい!!

80年を超える普遍的価値観の理由

『君たちはどう生きるか』が80年以上にわたり愛され続けている理由は、その普遍的な価値観にあります。1937年の出版当時から、人々は戦争や貧困、不平等といった社会問題に直面していましたが、これらは現代においても本質的には変わっていません。本書が提起する「他者との関わり方」や「自己の行動への責任感」といったテーマは、時代や国境を超えて共感を呼びます。特に若者たちは、これらを通じて自分の生き方を再考するきっかけを得ることができます。

生き方について学べるよ!!

漫画版・映画版の影響と普及

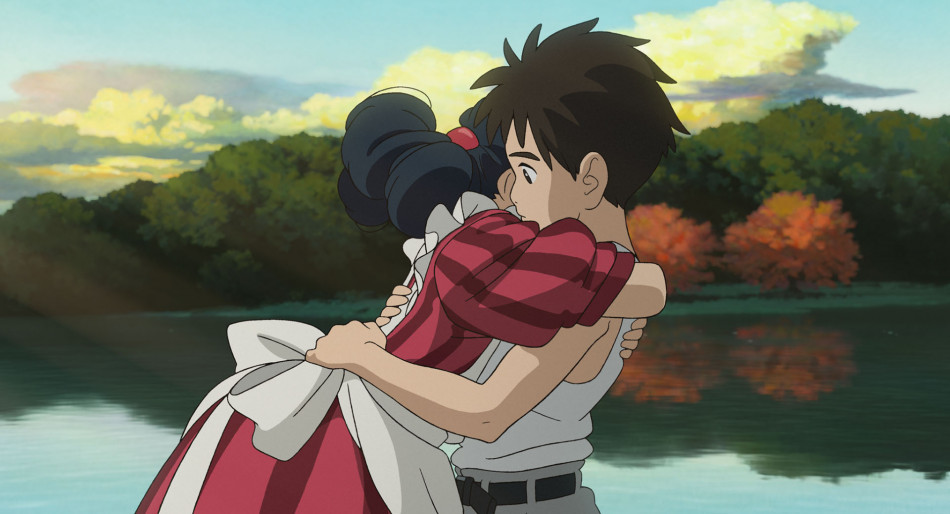

2017年に羽賀翔一によって出版された漫画版『君たちはどう生きるか』は、原作に忠実でありながら、その親しみやすい描写が新たな世代に支持され、大ヒットしました。これを機に本書は再び多くの注目を集め、幅広い読者層に広がりました。そして2023年、スタジオジブリが映画版を公開したことで、さらにその影響力が拡大しました。映画版は原作の直接的な映像化ではないものの、「君たちはどう生きるか本要約」にも登場する原作のメッセージが物語の核として描かれており、多くの観客に深い感動を与えています。漫画と映画という異なるメディアを通じて、その価値観が余すことなく伝えられ、本書とそのテーマは現代にしっかりと根付いています。

「君たちはどう生きるか」本書がもたらす実践的な教訓

日々の中で実感できる考え方の変化

『君たちはどう生きるか』を読むことで、日常の些細な出来事にも新たな視点を持つことができるようになります。本書の主人公であるコペル君は、学校生活や家庭での経験を通じて、周囲の出来事や他者の心情に目を向けるようになります。この姿勢は、読者自身にも思考の変化を促し、自分中心ではない視点を育む助けとなるのです。例えば、他人への思いやりや共感の大切さに気づくことで、友人や家族との関係がより深まることでしょう。特に現代のような情報過多の社会では、自分自身を振り返り内省する機会を本書が提供してくれる点は非常に意義深いです。

他者との関係も見直して大切にしていこうね!

働き方や人間関係に活かされる教え

本書では、主体的に生きることや、人間同士のつながりの重要性が繰り返し語られています。このメッセージは、仕事や人間関係においても実践的な教訓となります。例えば、コペル君が友人との絆を深めたり葛藤に立ち向かったりする場面は、現代の職場やチームでの協力を見直すきっかけになるでしょう。また、叔父の存在がコペル君にとって指針となったように、自分にとってのロールモデルを見つけたり、信頼できる人と豊かな対話を重ねることの重要性を再認識させてくれます。本要約として伝えるべきは、「自分一人で完結せず、他者と共に歩む」姿勢が、本書を通じて学べる重要なポイントだということです。

「自分一人で完結せず、他者と共に歩む」

生きるうえで大切な事だよね!

読者が行動に移せるヒントとは

『君たちはどう生きるか』が伝える教訓は、ただの読む体験で終わるものではありません。読者が実生活で行動に移しやすい具体的なヒントが散りばめられています。例えば、コペル君が日記や叔父との手紙を通じて自分の考えや感情を記録している場面からは、毎日の生活で気づきを書き留める「記録と内省」の習慣を学ぶことができます。これにより、自分自身を深く知ることができ、新しい目標設定にもつながります。また、本書が強調する「他者の視点を理解する」ことは、今日の社会でより良いコミュニケーションを築くための鍵となります。自身と向き合う時間を持ちつつ、周囲の人々と積極的に関わりを持つことで、読者の日常が確実に豊かに変化すると言えるでしょう。

他者の気持ちを汲み取って生きていこう!

『君たちはどう生きるか』が未来に残すもの

読者の感想から見る本書の価値

『君たちはどう生きるか』は、読者から「人生の指針を与えてくれる貴重な一冊」として高く評価されています。本書が80年以上もの間、多くの人々に読まれ続けている理由は、世代や時代を問わず誰しもが直面する「生き方」や「価値観」の問いについて普遍的なメッセージを提示しているからです。特に、コペル君と叔父さんの対話を通じて得られる具体的な教訓や指摘に、多くの読者が共感しています。また「人との関わり方」や「自己の成長」について本書から学んだという声が多数あり、特に若い世代にとっては進路や人間関係に悩む際の強い味方となる作品です。

人間関係や進路に悩んでいる人にこそ読んで欲しい!

次世代へのメッセージ:時代を超えた普遍性

本書が現代でも新たな若者たちの心を掴む理由は、時代を超えた普遍的なメッセージにあります。「君たちはどう生きるか」という問いかけは、1937年の出版当時だけでなく、現代においても十分に通用するテーマです。どの時代においても、自己の生き方を見つめ直し、他者との関係を深めることは重要です。本書では、コペル君が直面する問題や葛藤が読者の共感を呼び、特に「立派な人間とは何か」という核心的なテーマが、時代を超えて問い続けられています。その結果、本書は次世代に対しても、変わらぬ価値観と人生を豊かにするための指針を届ける存在として評価されています。

名書はいつまでも色あせないよね!

私たち自身が問われる「どう生きるか」

『君たちはどう生きるか』というタイトルそのものが、私たちすべての人に対する問いです。本書では、主人公コペル君が日常の小さな出来事を通じて成長する様子を描きながら、「私たちはどのように生きるべきか」という根本的なテーマを深く掘り下げています。この問いは、他者との共存を考えるだけでなく、自己を見つめ直す機会を与えてくれるものです。また、映画版や漫画版の登場により、改めて現代社会の中で「どう生きるか」を問うきっかけを得たという読者も増えました。本書のメッセージは、単なる物語を超えて、日々の選択や行動に影響を与える実践的な教訓として読み手一人ひとりに生き続けています。

君たちはどう生きるか:まとめ

この名書は一見難解に思うかもしれませんが、見る人の年齢や経験によって様々な解釈や感動できる作品になっています。

いじめ、貧困、格差、教養など昔も今も変わらない社会だったり人生のテーマに真摯に向き合う主人公と叔父さん。二人の姿勢には、数多くの生き方の指針となる言葉が示されております!

最高な人生を送るべく日々を驀進している僕には非常に考えさせられる人生観を変えた名書でした!

| 価格:1430円 |

- テツロー’Sノート

- 今回は難しかった。

物語のネタバレなしで解説を書くことがこんなに難しいとは・・・

コーヒー7杯も飲んで完成させた記事なので是非とも読んでみてください!

めちゃくちゃお勧めで人生観を変えた名書でした!!!

・・・・。

・・・え?

コーヒー7杯も飲んだのか僕は・・・。

コメダ珈琲でのお会計・・・見るの怖いいいいいいいい!!!!

コメント